ダノンデサイル、アスコリピチェーノ凡走は「鎖国」の代償?クロワデュノール凱旋門賞にも暗雲

ラビットがパンサラッサ級の大逃げで3着

ダノンデサイルは見せ場なく5着完敗

日本時間の水曜深夜に行われたインターナショナルS(G1)は、強烈な末脚を披露した1番人気オンブズマンが2着ドラクロワに3馬身半の差をつけて圧勝。前走のエクリプスS(G1)で不覚を取った借りを返すことに成功した。4.5キロあった斤量の差が3.5キロに減ったこともリベンジの背中を押したのだろう。

本レースには日本から挑戦したダノンデサイルも出走。前走のドバイシーマクラシック(G1)でフランスの強豪カランダガンを2着に退け、敗れた相手はその後、コロネーションC(G1)の2着を挟んでサンクルー大賞(G1)とキングジョージ6世&クイーンエリザベスS(G1)を連勝。相対的な評価なら欧州トップクラスの実力を持っていることを証明していた。

これには日本のファンをはじめ、海外の関係者も注目。最終的に3番人気に留まったものの、勝ち負けを意識できるポジションだった。

しかし、いざレースが始まると、後続を離して逃げたバーキャッスルの2番手の位置から伸び切れずにズルズル後退して5着。6頭立てのレースで辛うじて最下位の屈辱は逃れたものの、この敗戦のショックはレース後に見せた陣営の表情が物語っていた。

レースは、いわゆるラビット(勝利を度外視した先導役)に指名されたバーキャッスルが快足を飛ばし、後続に4秒以上のリードを残して直線を迎えた。それは2022年の天皇賞・秋(G1)で大逃げを打ったパンサラッサを想起させる走りだったといえよう。

東京競馬場と異なる点は府中の直線525.9mに対し、ヨークのそれは約900mであること。当時の天皇賞ほど深刻な位置関係ではなかったはずだ。現実に勝ち馬も2着馬もゴール板前にラビットを差し切っており、両馬ともダノンデサイルより後方で競馬をしていたのだから、手綱を任された戸崎圭太の騎乗云々の話で説明がつくものではない。

こちらについては筆者も軽くて速い日本競馬の申し子(ダービー馬)だけに、重くて遅い欧州競馬に適性がなかったとではないかと自分の中で折り合いをつけたのだが、後に発表されたラップを確認して違和感を覚えざるを得なかった。

というのも、勝ったオンブズマンがラスト3Fで最速1F10秒94を含む34秒15という数字をマークしたことにしたからである。これによって、ダノンデサイルの敗戦を単純に「軽くて速い馬場ではなかったから」で片付けられなくなってしまったのだ。

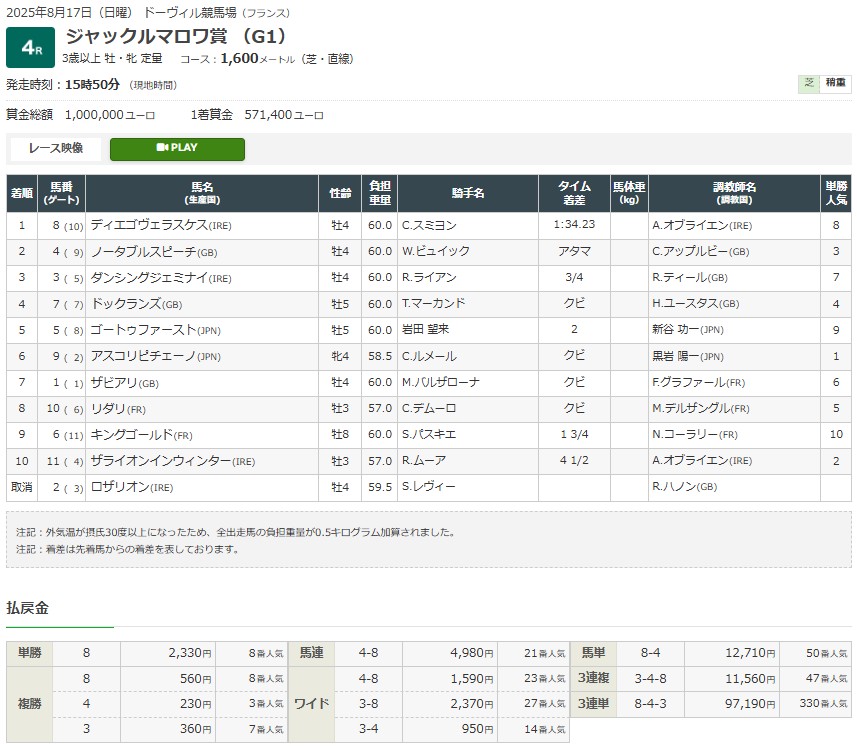

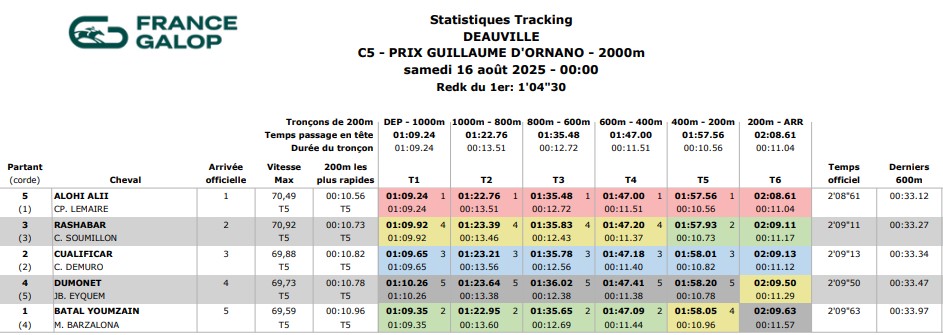

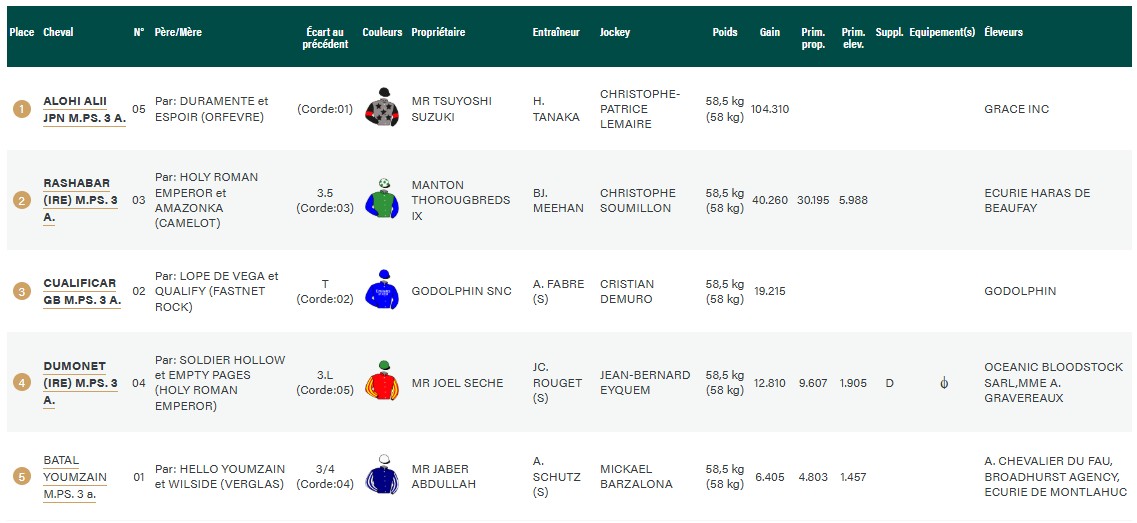

勿論、この嫌な予感は17日のジャックルマロワ賞(G1)でアスコリピチェーノが6着に凡走した直後だったことも無関係ではない。同日のギヨームドルナノ賞(G2)でアロヒアリイがラスト3Fを33秒12で駆け抜けて勝った事実があれど、過去の日本馬の歴史を思えばどちらがレアケースなのかは察しが付く。

その一方、レース結果をこうして振り返ってみると斤量も気になった。58.5キロのアロヒアリイは日本でも珍しくないが、牝馬のアスコリピチェーノの58.5キロやダノンデサイルの61.0キロは現在の日本競馬でほぼ背負わない重さ。前者は56.0キロ、後者は58.0キロまでの経験しかなかった。

JRAでは、「騎手の健康と福祉および将来にわたる騎手の優秀な人材確保の観点から、平地競走における馬齢重量(3歳9月まで)および3歳(4歳)以上馬競走の別定重量における基礎重量と、最低負担重量を引き上げる」措置を取り、最低重量が1キロ増えたとはいえ、それでも欧州競馬に比べればまだまだ軽い部類。こういったところも好走凡走に影響しているだろう。ダノンデサイルが勝ったドバイシーマクラシックの斤量にしても57.0キロだったのだから。

いずれにしても、こういった条件をすべて含めた上で「軽くて速い日本競馬」と「重くて遅い欧州競馬」の構図は成り立つ。日本に近いサウジやドバイ、香港でパフォーマンスが落ちず、欧州に遠征した途端凡走や惨敗を繰り返すなら、競馬の質が異なることを認めざるを得ない。

そもそも本来は国際レースであるジャパンC(G1)が、閑古鳥が鳴くほど避けられている現実もそうだ。

かつては世界の一流馬の参戦も見られたにもかかわらず、馬場の高速化と比例するように避けられている。日本競馬全体のレベルアップがあった事実も大きいにしろ、2005年アルカセットの優勝を最後に20年近く日本馬のみが優勝。ここまで来るともはや「鎖国」といっても過言ではない。

「深淵をのぞくとき、深淵もまたこちらをのぞいているのだ」という訳でもないが、ジャパンCと逆パターンの欧州で日本馬が好走しないことも当然といえそうだ。向こうの馬が好走しない環境で育った馬が、自分たちだけは勝ちたいと考えるのは虫が良過ぎる。

だが、こうしてまだ適性のない欧州に遠征を続ける関係者もいる。「挑戦することに意義がある」と考えれば、試行錯誤を繰り返していつかは克服可能の期待も持てなくはない。

かといってこの「逆ジャパンC」の現実はなかなかに深刻ではないかとも考える。日本競馬の代表ともいえるディープインパクト産駒でも欧州で調教されれば、オーギュストロダンやスノーフォール、サクソンウォリアーのような成功例も出た。これはもう育った環境の差が違い過ぎるという前提を否定しにくくなってしまう。

これは今秋の凱旋門賞(G1)に挑戦を予定しているクロワデュノールにも同じことが言えるだろう。あれほど強かったドウデュースですら、一敗地に塗れて3歳秋を棒に振ったことは記憶に新しい。

「挑戦なくして成功なし」という言葉の意味は重々承知しているが、相変わらず毎回のようにレコードが更新され続ける日本の超速馬場を目にすると、もうそろそろ引き返せないところまで来ているように感じるのは筆者だけだろうか。